Organisieren hilft

Die Suche nach Essen

Die Rollen sind vertauscht. Während die einen, die früher nichts hatten, nun erheblich besser versorgt werden, geht es den anderen, die zu Kriegszeiten nie am Hungertuch nagten, nun schlecht.

Die einen, das sind die ehemaligen, jüdischen KZ-Häftlinge, die nun im Lager Föhrenwald wohnen und von der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, der UNRRA, versorgt werden.

Die anderen, das sind die Menschen in Wolfratshausen, die in den Jahren 1945 und 1946 nur mit viel Mühe und großem Aufwand genug Essen zum Überleben organisieren können.

Organisieren, das ist jeden Tag aufs Neue eine Notwendigkeit. Eine heute 70-jährige Wolfratshauserin erinnert sich: "Wir haben von morgens bis abends nur organisiert - geschaut, wo wir etwas zum Essen herbekamen."

Das System der Lebensmittelmarken, von den Nazis im Krieg eingeführt, wird von den amerikanischen Besatzern übernommen. Allerdings ist Nahrung nun noch knapper, die Rationen für den Einzelnen werden ständig heruntergesetzt.

Bis zum Skelett abgemagert

Andreas Stumpf berichtet: "Die zugeteilten Lebensmittel reichten bei weitem nicht aus. Manche Leute sind bis zum Skelett abgemagert; andere bekamen wegen ungenügender Ernährung geschwollene Füße. Es war zu beobachten, wie die Leute warteten, bis die Abfalltonnen aus den von den Amerikanern besetzten Häusern zum Abtransport auf die Straße gestellt wurde. Die Leute sind darüber hergefallen und haben aus dem Unrat alles noch einigermaßen Eßbare herausgesucht. Die Sterblichkeit war nach dem Krieg sehr groß."

Der absolute Tiefststand wird in der 103. Zuteilungsperiode 1946 erreicht. Jedem Erwachsenen stehen täglich noch 200 Gramm Brot, 13 Gramm Fleisch, 5 Gramm Fett, 28 Gramm Nährmittel, 4 Gramm Käse, 17 Gramm Zucker und 333 Gramm Kartoffeln zu.

Bei solchen Rationen wird Überleben zum Problem. Kein Wunder, dass schon einige Monate ein mit Galgenhumor gesegneter Zeitgenosse über dem Portal des Nantweiner Friedhofs ein Schild anbrachte: "Eingang zur 100. Kartenperiode".

Dank der Hilfslieferungen aus den USA gibt es beim "Judenmarkt" in Föhrenwald fast alles zu kaufen.

Judenmarkt im Föhrenwald

Wohl dem, der da Tauschware oder auch noch Geld hat, um sich auf dem Schwarzmarkt zu versorgen.

Allwöchentlich sonntags pilgern die Wolfratshauser zu Fuß zum so genannten "Judenmarkt" auf der Wiese am Eingang zum Lager Föhrenwald (dort, wo heute das Umspannwerk der Isar-Amperwerke in Waldram steht).

Hier gilt die Regel: Ware gegen Lebensmittel, Ware gegen Geld. Die Rede ist von "Kompensationsgeschäften". Die begehrten Ami-Zigaretten, "Lucky Strike", "Marlboro" und wie sie alle heißen, sind so gut wie Geld.

Allerdings kostet eine Schachtel Zigaretten auf dem "Judenmarkt" 80 Reichsmark, für eine Tafel Schokolade sind 30 Mark zu bezahlen, ein Pfund Kakao kostet 180 Mark, die gleiche Menge Bohnenkaffee sogar 300 Mark. Und selbst ein halbes Kilo Zucker (er bleibt noch bis März 1950 rationiert) ist für nicht weniger als 100 Reichsmark zu haben.

Daß es den Bewohnern des für heimatlose Ausländer (Displaced Persons oder DPs) reservierten Lagers Föhrenwald besser geht als der Bevölkerung rundherum, hat seinen Grund. Die Militärregierung und natürlich die Öffentlichkeit im fernen Amerika, steht unter dem Schock des Holocaust, der nur langsam in allen seinen Ausmaßen bekannt wird.

Die DP-Lager - Föhrenwald ist das größte in der amerikanischen Besatzungszone - werden daher vorrangig versorgt.

Die oben bereits zitierte 70-Jährige: "Die Leute haben waggonweise Kleidung bekommen - direkt aus Amerika. Nur, vielen Juden, die nun schon wohlgenährt waren, passten die eleganten, eng geschnittenen Sachen nicht mehr. Wir hingegen waren alle dürr, halb verhungert."

Schon für 10 Reichsmark ist auf dem Markt ein Wintermantel zu haben - vorausgesetzt, man kann geschickt handeln."

Kaninchenzüchterland

Aber wer kann, versorgt sich selber. Fast jeder Wolfratshauser hat ein kleines Stück Garten - genug Platz vor allem für die Kaninchenhaltung. "Wolfratshausen ist ein Kaninchenzüchterland", sagt eine Zeitzeugin.

40 Langohren in einem Haushalt sind keine Seltenheit - alle 14 Tage wird ein Kaninchen geschlachtet. Bevorzugt wird die

an Fleisch reiche Rasse "Belgischer Riese". Alles wird verwertet: Die Felle werden zu Handschuhen, Pelzwesten und Kniewärmern verarbeitet.

Solche Möglichkeiten haben die Bewohner von München, der einstigen "Hauptstadt der Bewegung" nicht. Sie kommen allerdings in Scharen zum Hamstern aufs Land. Werden sie dabei von der Polizei erwischt, dann haben sie schlimme Strafen zu befürchten. Landrat Hans Thiemo in einem Aufruf: "Bauern! Weist Hamsterern die Türe!"

Natürlich nutzen die Wolfratshauser auch das, was die Wälder rundherum hergeben. Die 70-jährige Wolfratshauserin: "Wir sind Bucheckern sammeln gegangen. Zwei Zentner haben wir zusammenbekommen." Die werden dann am Forstamt eingetauscht - gegen Fett.

Das nämlich ist wie schon im Krieg absolute Mangelware. Vor allem die Milcherzeugung wird bei den Bauern streng überwacht, die Milch muss fast komplett abgeliefert werden.

Landrat Thiemo: "In Anbetracht der Ernährungslage unseres Volkes, und hier wiederum im besonderen der Stadtbewohner und deren Kinder, muss jedoch verlangt werden, dass der Milchverbrauch im Hause eingeschränkt wird. 1 Liter pro Haushaltsangehörigen in der Hauptarbeitszeit muss ausreichend sein."

Trotz dieser Vorschriften und der Überwachung geht die (offizielle) Milchproduktion im Landkreis im Sommer 1945 drastisch zurück - um bis zu 38 Prozent im Vergleich zum Kriegsjahr 1944.

Amerikaner verbrennen Essen

Von den amerikanischen Besatzern ist in den ersten Monaten nicht viel zu erwarten. Natürlich wollen sie niemanden verhungern lassen, aber sie geben auch nicht mehr Lebensmittel her, als unbedingt sein muss.

Eine Frau, deren Wohnung beschlagnahmt wurde, erinnert sich: "Hinten im Garten haben die Leute ein großes Loch gegraben. Da haben sie ihre überzähligen Lebensmittel reingeworfen, Benzin drübergegossen und das Ganze dann angezündet."

Allerdings kann man auch Glück haben - zum Beispiel das, an einen farbigen Soldaten zu geraten. "Die Neger waren sehr kinderfreundlich. Die haben immer was gegeben."

Oder man hat Glück und stößt zufällig auf ein Lebensmittel-Lager, wie es der schon genannten Wolfratshauserin passiert: "Wir waren in der Gegend von Meillenberg beim Schwammerlsuchen, da stieß ich im Wald plötzlich auf einen großen Haufen Lebensmittel, Dosen mit Bratenfett, Berge von Keksen, Fleischkonserven. Ich holte sofort meine Familie, und wir transportierten alles nach Hause. Zwei Jahre haben wir daran gegessen."

Auch wenn die Bauern alles abliefern müssen, gibt es doch auf so manchem Hof Arbeit für Hilfskräfte. "Den ganzen Sommer 1946 war ich auf Gut Buchberg im Einsatz. Dort wurden Kartoffeln und anderes Gemüse angebaut. Für einen halben Tag Arbeit gab's einen Eimer Kartoffeln, das waren mehr als zehn Kilo. Magermilch wurde ebenfalls verteilt."

Die Kartoffeln werden zum Tauschgut: Bei Metzgern und Bäckern gibt's dafür Fleisch und Brot. Doch auch die Fleischer stehen unter strenger Kontrolle. Wer bei Schwarzschlachtungen erwischt wird, wandert ins Gefängnis. Fünf von ihnen werden erwischt und bestraft. Sie hatten jenseits der Isar Rinder gekauft, um sie in Wolfratshausen zu schlachten.

Keine Angst vor der Strafe

Die Hemmschwelle vor Gesetzesübertretungen ist gering. Eine Wolfratshauserin: "Es ging schließlich ums Überleben."

Im Bereich Höhenrain werden im Oktober 1945 neun Bienenvölker gestohlen. Der "Loisach-Isar-Bote": "Es kann leider noch nicht damit gerechnet werden, daß die Kette der Einbrüche abreißt. Im Gegenteil muss den Winter über mit einer Zunahme solcher Schandtaten gerechnet werden.

Darum empfiehlt es sich, Selbstschutz zu betreiben. Was von amtlicher Seite geschehen kann (Telefon, Landpolizei), wird geschehen, aber es kann nicht überall zugleich wirksam geholfen werden."

Kartoffelkäfer kommt

Nach den Amerikanern kommt der Kartoffelkäfer. Schon am 26. Mai 1945 schickt der frischernannte Landrat Hans Thiemo eine erste Brandmeldung an alle Bürgermeister heraus, dass dem "Kartoffelkäfer, der bereits in Kochel, Dorfen und Baierbrunn einwandfrei festgestellt wurde, besondere Aufmerksamkeit zu widmen" sei.

Die Bürgermeister werden aufgefordert, einen Suchdienst aufzustellen "und im Falle der Entdeckung von Kartoffelkäfern sofort Gasarol-Stäubung bei der Landwirtschaftsstelle Wolfratshausen zu beantragen."

Vor allem Kinder werden für den Kartoffelkäfer-Suchdienst eingesetzt. Landrat Thiemo: "Wer sich drückt, darf hinfort

keine Lebensmittelkarten mehr erhalten." Einen Monat später, Ende Juni, wird flächendeckend Gift gegen den Kartoffelkäfer gespritzt.

Wie wichtig die Kartoffel als Grundnahrungsmittel ist, geht aus einer Reihe von behördlichen Erlassen hervor: So ist es auch "streng verboten, Kartoffeln - selbst in kleinen Mengen - nach München zu liefern".

Wolfratshauser "Fischköpfe"

"Fischköpfe", so heißen die norddeutschen Küstenbewohner landläufig. Fischköpfe sind in der Notzeit nach Kriegsende auch die Wolfratshauser: Ein ganzer Waggon voller Schollen wird der Marktgemeinde einmal wöchentlich zugeteilt - aus Hamburg und aus Bremerhaven.

Allerdings weiß zuerst niemand, wie die Seefische auszunehmen und zuzubereiten sind. Erst nach längerer Suche findet sich ein Ehepaar, das aus Hamburg stammt, und die Wolfratshauser in die Kunst des Fischkochens einweist.

Organisiert werden die Transporte vom Ernährungsamt in der Sauerlacher Straße. Per Lastwagen werden jeweils zehn bis 15 Tonnen in München in der Arnulfstraße abgeholt. Schon ab 4 Uhr früh am Verteilungstag warten hungrige Menschen auf die Delikatesse, obwohl die Ausgabe erst ab 7 Uhr erfolgt.

"Jeder hat was bekommen", erinnert sich Anton Geiger, der für die Verteilung zuständig war. "Sechs bis sieben Leute waren den ganzen Tag mit der Ausgabe der Fische beschäftigt. Eine Kühlung gab es nicht. Man hat halt gerochen, ob die Fische gut sind."

Passierscheine und Fahrradkarten

Strenge Reglementierung erfahren die Wolfratshauser nicht nur bei der Zuteilung von Lebensmitteln. Auch freies Reisen

ist nicht möglich - nur innerhalb des Landkreises. Dafür werden Passierkarten von der Militärregierung ausgestellt.

Neben der Unterschrift, der Adresse und einer Nummer enthalten sie auch einen Fingerabdruck. Sie erlauben aber kein Verlassen des Landkreises. Selbst für "Reisen nach München" gelten strenge Vorschriften.

Sie sind nur Leuten erlaubt, die dort ihr Geschäft wiedereröffnen wollen, außerdem Geistlichen, Ärzten, Elektroarbeitern, Lebensmittelhändlern, Bürgermeister, Angehörigen der Polizei und der Feuerwehr sowie Kranken, die zum Arzt müssen - "jedoch nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad".

Passierscheine werden auch für Radl ausgestellt: Sie sind in der Nachkriegszeit in Wolfratshausen purer Luxus.

Wegen des Mangels an Gummi gibt es Reifen nur auf Bezugsschein und nur für solche Leute, deren Arbeitsstätte mindestens 3,5 Kilometer entfernt ist. Jugendlichen ist im November 1945 das Radfahren ganz untersagt. Und wer ohne Registrierkarte erwischt wird, dessen Fahrrad wird beschlagnahmt.

Lauter Lügen

Ein nazifreies Wolfratshausen

Wolfratshausen soll "nazifrei" werden, die ehemaligen Nationalsozialisten für ihre Unrechtstaten, für ihren Irrglauben bestraft werden. Dies ist eines der vorrangigen Ziele, das die amerikanische Militärregierung auch in Wolfratshausen verfolgt.

Und es wird mit großer Härte durchgegriffen: All jene, die Führungspositionen in der NSDAP oder ihren Untergliederungen wie SA und SS hatten, werden ohne weitere Verfahren, ohne Prüfung von Schuld oder Unschuld in "automatischen Arrest" genommen. Sie schmoren teilweise zwei Jahre und länger in Internierungslagern.

Nazis aus Behörden entfernt

Aber auch den Nazi-Mitläufern, den Parteigenossen (PGs), soll es an den Kragen gehen, soll ... Landrat Hans Thiemo am 5. Juni 1945: "Wer der Nazipartei angehörte, scheidet aus allen öffentlichen Ämtern. Die Bürgermeister melden diese Leute, für ihre Entfernung sorgt der Landrat."

Diese Anordnung vergrößert das durch den Zusammenbruch des Dritten Reichs entstandene Chaos noch: Auch in Wolfratshausen gibt es kaum einen Beamten, kaum einen gemeindlichen Angestellten, kaum einen Lehrer, der nicht Parteigenosse war.

Ohne Mitgliedschaft in der NSDAP war niemand befördert worden, im Gegenteil, manche wie der einstige Gemeindeschreiber, der Sozialdemokrat Franz Geiger, wurden sogar zwangspensioniert. Und deshalb gibt es im Mai 1945 nach der "Säuberung" in den Behörden auch fast keine Mitarbeiter mehr.

Auch die Wolfratshauser Firmenchefs, die oft besserer Geschäfte wegen, der Partei beigetreten waren, werden bestraft. Ihre Unternehmen sind Treuhändern unterstellt. In nicht wenigen Fällen nutzen diese ihre Stellung zur persönlichen Bereicherung. Eine Geschäftsfrau erinnert sich: "Als wir unseren Laden wieder zurückbekamen, war alles weg, sämtliche Ware und sämtliche Möbel."

Wohnungsfrage auf Kosten der Nazis

Der von den Amerikanern eingesetzte Tölzer Landrat Anton Wiedemann, ein Seifenfabrikant, schreibt in seiner Chronik "Bewegte Jahre": "(...) mussten sämtliche im Landkreis vorhandenen Betriebe und die Angehörigen der freien Berufe registriert werden, da ohne die Genehmigung der Militärregierung keine Tätigkeit ausgeübt werden durfte.

Soweit der Geschäftsinhaber aktiv in der Partei tätig war, wurden unbelastete Angestellte zur Fortführung des Betriebes,

in vielen Fällen auch Treuhänder bestellt, die sich aber häufig als ungeeignet erwiesen und ihre eigenen Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund stellten."

Die ehemaligen Parteigenossen bekommen in jeder Weise den Zorn der neuen Machthaber zu spüren. Flüchtlinge, Evakuierte und andere Obdachlose, sie werden vorrangig in Häusern ehemaliger Nazis einquartiert.

Landrat Thiemo am 3. November 1945: "Der kommenden Winternot steuere man jetzt schon durch vorbeugende Maßnahmen entgegen. Unhaltbare Wohnverhältnisse sind schleunigst zu regeln. Die Wohnungsfrage muss überall auf Kosten der Nazi geregelt werden. Diese sind in ihrem Wohnraum weitgehend zu beschränken und zur Aufnahme besonders norddeutscher Flüchtlinge zu zwingen."

Heimkehrer: Toni Hölzl (Mi.) kehrte im Herbst 1945 aus der Kriegsgefangenschaft heim -

zur Freude seines Bruder Josef und seiner Mutter Anna.

"Wenn ich mit ihm ginge..."

Den Eigentümern bleibt meist für die ganze Familie nur ein Raum. Und manchmal nicht mal der. Die Geschäftsfrau:

"Irgendwann kam eine junge Frau zu uns. Sie war schwanger - von einem Amerikaner - und sagte, sie müsse nun hier wohnen. Aber wir hatten nur einen Raum, meine Mutter, meine Schwester und ich. Da warf sie ein Nachbar kurzerhand wieder raus. Sie kam nie wieder."

Die damals 17jährige schüttelt sich noch heute, wenn sie an einen anderen Vorfall denkt: "Wir müssen sofort das Haus verlassen, sagte uns der Leiter des Wohnungsamts, ein Mann namens Kraft. Dann schaute er mich an und sagte, aber wenn ich mit ihm ginge, dann ließe sich vielleicht noch einmal über die Zwangsräumung reden." Die junge Frau ging nicht mit.

Die Strafen der amerikanischen Militärregierung aber reichen noch weiter: Ehemaligen Parteimitgliedern wird die Arbeit verboten. Lediglich zu Hilfsdiensten dürfen sie noch eingesetzt werden - zugeteilt werden ihnen diese Stellen vom Arbeitsamt.

Und auch die ohnehin kargen Lebensmittelrationen sollen gekürzt werden. Ein Loch kennzeichnet die Zuteilungskarte eines Nazis, damit gibt's nur halbe Mengen. "Diese Regelung kam aber nicht zum Tragen", erinnert sich eine heute 70jährige Wolfratshauserin und einstige PG: "Als die Männer in den Internierungslagern nur halbe Rationen bekamen, sahen sie nach kurzer Zeit aus wie KZ-Häftlinge. Daraufhin wurde die Lochung der Lebensmittelkarten wieder fallen gelassen."

Nazis wieder frech?

Am Zorn auf die ehemaligen Parteigenossen ändert sich dadurch nichts. Landrat Hans Thiemo am 9. August 1945: "Es ist darauf zu schauen, dass die Nazi, die wieder anfangen, frech zu werden, keinen Schwung bekommen, damit uns keine Unannehmlichkeiten mit den Amerikanern entstehen. Kein Bürgermeister darf, wie die Dinge zur Zeit liegen, einen Nazi einem Nichtnazi vorziehen."

Das betrifft auch Spendenzahlungen für Notleidende. Am 28. Juni 1945 schreibt das Amtsblatt der Militärregierung, der Loisach-Isar-Bote: "Durch eine Geldsammlung des Landrats bei einigen alten oder stärker hervorgetretenen ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei stehen nunmehr zur Unterstützung völlig mittellos gewordener Flüchtlinge (...) Mittel zur Verfügung, die es erlauben, drückende und entwürdigende Not zu beheben. (...) Der Maßstab der Gerechtigkeit ist dabei anzuwenden und alles zu unterlassen, was als persönliche Rache ausgelegt werden könnte. Die neuen Männer sind keine Nazi, sie verschmähen es, an Wehrlosen Rache zu üben."

Betten für Lager Föhrenwald

"Nazifamilien, auch Einzelpersonen" werden von der amerikanischen Militärregierung im Dezember 1945 herangezogen,

um Inventar für das DP-Lager Föhrenwald zu beschlagnahmen. Benötigt werden 1000 Federbetten, 500 Stühle und Bänke, 350 Bettstellen, 30 Kinderbadewannen, 30 Wiegen oder Kinderwagen, 3 Uhren und eine Schulglocke.

Jede Gemeinde im Landkreis hat ein bestimmtes Kontingent zu erfüllen, Wolfratshausen muss unter anderem 66 Bettstellen und 159 Federbetten abliefern. Herangezogen werden neben ehemaligen Parteigenossen auch "Personen, die sich gegenüber Opfern und Gegnern des Nationalsozialismus gehässig verhalten haben, insbesondere "Denunzianten", und "alle Personen, die sich an der Auflösung des Wolfratshauser Judenheims (das ehemalige Mädchenpensionat, d. Autor) beteiligt haben".

Streng ist die Militärregierung auch mit all jenen, die sich negativ über sie äußern. So wird Alfred B. aus Baierbrunn

im Februar 1946 zu sechs Monaten Gefängnis "wegen unfreundlichem und respektlosem Verhaltens gegenüber Angehörigen der Vereinten Nationen" verurteilt.

Im alten Schulhaus wird 1947 eine Synagoge eröffnet (v. li.): Pfarrer Otto Schneller,

Dr. Spanier, Dr. Auerbach, US-Leutnant Gennen und Herr Nadelski.

Entnazifizierung: 400 PGs.

"Ja,Wolfratshausen, das waren doch fast alles Nazis", so erinnert sich ein heute fast 80jähriger Stadtbürger. "Fast alles Nazis", das mag übertrieben sein, ganz falsch ist es nicht: Über 400 der knapp 3000 Einwohner der Marktgemeinde sind am 1. Mai 1945 als Parteimitglieder eingetragen, fast jede Familie ist in der NSDAP vertreten. Und es gibt genug, die auch zu Kriegsende noch Feuer und Flamme für Hitler sind und den Einmarsch der Amerikaner nicht als Befreiung, sondern als Niederlage empfinden.

Der Entnazifizierung entgeht kein Parteigenosse - allerdings trifft sie nicht alle gleich hart. Der Nachbar will auch in Zukunft mit dem Nachbarn noch Tür an Tür leben können, also schützt man sich gegenseitig. Und dennoch wird das Mittel der (in der Regel anonymen) Denunzierung, im Hitler-Staat stets gefördert, auch nach dem Krieg gerne genutzt, um missliebigen Nachbarn der Bekannten zu schaden.

Der Tölzer Landrat Anton Wiedemann blickt 1955 auf die Verhältnisse in seinem Landkreis zurück: "Minderwertige Elemente gingen täglich bei der Militärregierung ein und aus, meist in dem Bestreben, anständige Leute zu denunzieren und in der Absicht, sich selbst Vorteile zu verschaffen. (...)

Manche dieser Besucher gefielen sich in der Rolle eines politisch Verfolgten und eine nicht geringe Zahl, die noch vor kurzer Zeit der Parole des Dritten Reichs gefolgt war, suchte sich nun bei den Amerikanern lieb Kind zu machen."

Urteile der Spruchkammer

Gleiches gilt für Wolfratshausen. Der hier stationierte amerikanische Untersuchungs-Offizier Ludwig Scheithauer:

"Gelogen wurde eine ganze Menge. Es hat bloß keinem genutzt. Wir hatten sogar die Parteinummern und Eintrittsdaten der Genossen."

Im März 1946 wird es ernst: Das "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus", die Grundlage für die Entnazifizierung, wird erlassen, in Wolfratshausen von der Militärregierung eine Spruchkammer gebildet.

Der Vorsitzende ist Friedrich Hesselbarth aus Wolfratshausen, zweiter Mann im Amtsgericht, nie Parteigenosse, ein gläubiger Protestant. Sein Stellvertreter ist Hans Rudolf Rothmüller. Der Ankläger heißt Alois Schuster. Er stammt aus Freilassing und ist einer der Mitbegründer der SPD Wolfratshausen, Stellvertreter ist Andreas Paul Schmidt.

Die erste Verhandlung findet am Sonntag, 19. Mai 1946 im Rathaus statt. Die Sitzungen sind öffentlich und anfangs noch

eine willkommene Abwechslung für die Bürger. Aber sehr bald verliert sich das Interesse der Leute, außer den Angehörigen der Betroffenen besucht kaum noch jemand die Verhandlungen. Die Menschen haben andere Sorgen.

Ist der Ankläger korrupt?

Der Aufwand für die Entnazifizierung ist indes enorm. Jeder Parteigenosse hat einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen, in Wolfratshausen spricht man vom "Handtuch". Die Parteigenossen suchen sich Entlastungszeugen, die für sie eintreten. Dies dürfen allerdings nur Mitbürger sein, die nie Mitglied der NSDAP waren.

Über die Ernsthaftigkeit der Spruchkammer-Arbeit lässt sich noch heute, 50 Jahre später, trefflich streiten. Eine 70-jährige Wolfratshauserin empört, wenn sie über Ankläger Schuster spricht: "Der war doch korrupt. Wer vermögend war und etwas anzubieten hatte, der bekam einen 'Persilschein', der wurde freigesprochen." Angeblich muss Schuster später unfreiwillig Wolfratshausen verlassen.

Fünf Stufen der "Schuld" sieht das Entnazifizierungs-Gesetz vor: Aktivist (solche sitzen bereits im Internierungslager), Nutznießer, Bewährungsgruppe, Mitläufer und Entlasteter (Parteimitglied, aber im Widerstand).

In die Gruppe der Mitläufer fallen die meisten - sie bekommen eine Geldstrafe aufgebrummt, in der Regel ein paar hundert Mark, die als Wiedergutmachung zu zahlen sind. Die Minderbelasteten, die sich bewähren sollen, müssen erheblich mehr bezahlen. Sie werden außerdem in der Ausübung ihres Berufs erheblich eingeschränkt.

Nochmal Anton Wiedemann: "Durch die Entnazifizierung wurde in die Bevölkerung eine große Kluft hinein getragen, da sich die Maßnahmen nicht auf die Bestrafung von wirklich Schuldigen beschränkte, sondern auch viele einwandfreie Persönlichkeiten, die wirklich nur in guter Absicht und nur dem Namen nach der Partei beigetreten waren, mit härtesten Maßnahmen belegt wurden." Diese Kluft ist übrigens noch heute, nach 50 Jahren, spürbar bei Gesprächen mit älteren Wolfratshauser Bürgern.

Einst wurde hier an der Wolfratshauser Zukunft geplant: In der gleichnamigen

Gastwirtschaft am Obermarkt traf sich die "Löwenbräu-Regierung".

Die "Löwenbräu-Regierung"

Eine zwielichtige Rolle spielt die sogenannte "Löwenbräu-Regierung". In der Wirtschaft von Josef Schwaiger, beziehungsweise in dessen Wohnzimmer, treffen sich schon während des Krieges prominente Wolfratshauser in aller Heimlichkeit - um "Feindsender" zu hören.

Nach der Befreiung wollen diese Männer - aus der Runde geht später auch die CSU hervor - ihren Teil zur zukünftigen Demokratie beitragen. Das hat zum Teil kuriose Folgen: So werden arbeitslose Akademiker aufgefordert, sich in drei Tagen zum Lehrer ausbilden zu lassen. Es gibt auch hier einen Mangel: Die meisten Pädagogen wurden gefeuert, weil sie Parteimitglied waren. Nach dem dreitägigen Crash-Kurs ist allerdings kaum einer der frischgebackenen Lehrer in der Lage, eine Klasse zu führen. "Da ist's zugegangen wie bei den Wahnsinnigen", erinnert sich eine Wolfratshauserin.

Das Wort von der "Löwenbräu-Regierung" macht im Ort die Runde - manche Leute fühlen sich diskriminiert. "Das waren Geschäftsleute, Männer vom Kirchenchor und die haben auch darüber beraten, wer nun als Nazi verfolgt werden soll und wer nicht."

Eine andere Zeitzeugin kann sich an solche Debatten nicht erinnern: "Die haben sich über die Zukunft Wolfratshausens unterhalten. Entnazifizierung war gewiss nicht ihr Thema."

Noch bis 1948 dauert die Arbeit der Spruchkammern. Friedrich Hesselbarth ist nicht bis zum Ende der Vorsitzende.

Er wird von einem Unbekannten bei den Amerikanern angezeigt: Er habe Urkunden gefälscht. Liselotte Kaufmann,

die Tochter des 1962 verstorbenen, im Mai 1995:

"Mein Vater war Amtsanwalt am Amtsgericht Wolfratshausen und nie Mitglied der NSDAP. Die amerikanische Militärregierung berief ihn 1946 gegen seinen Willen zum Vorsitzenden der Spruchkammer. Als solcher wurde er von einer mir bekannten Person denunziert, mit der Behauptung, er habe seine eigenen Papiere gefälscht.

Die Amerikaner verhafteten ihn. Er saß monatelang im Gefängnis. Gegen eine Kaution von 10000 Mark wurde er freigelassen, nachdem sich auch einige Prominente für ihn eingesetzt hatten. Bei der späteren Gerichtsverhandlung hat man ihn als Ehrenmann voll rehabilitiert. Das Unrecht, eingesperrt worden zu sein, hat er allerdings nie verwunden."

Eine andere Zeitzeugin: "Das war ein feiner Denunziantenverein."

34 Zeugen wegen eines "Mitläufers"

Leise Andeutungen genügen schon, um auch unbescholtene Bürger in die Fänge der amerikanischen Militärjustiz geraten zu lassen. Eines der Opfer solcher Denunziationen ist Andreas Stumpf, Gründer und Chef des Wolfratshauser Fruchtsaftproduzenten "Wolfra".

Ein ehemaliger Vorarbeiter von ihm zeigt ihn bei der Militärregierung und verschiedenen bayerischen Ministerien an, Stumpf habe die Fremdarbeiter während des Kriegs schlecht behandelt, ein kroatischer Arbeiter sei auf Veranlassung des Unternehmers hin von der Gestapo verhaftet und ermordet worden. Stumpf widerspricht: "Wir waren überall dafür bekannt, dass wir die Leute gut behandelt haben."

Zehn verschiedene Behörden laden den "Wolfra"-Chef zu Vernehmungen vor, darunter sogar die Oberste Entnazifizierungsstelle in München. Deren Leiter Dr. Hartmann zu Stumpf: "Sind Sie froh, dass keine Anzeige von Ausländern gegen Sie vorliegt, die Anzeigen Deutscher werden nicht bewertet."

Trotzdem muss Stumpf auch vor dem amerikanischen CIC, einer Untersuchungsbehörde, aussagen: "Von dieser wurde man in der Regel festgenommen und nicht mehr freigelassen." Erst nach vier Verhören kann Stumpf die CIC-Leute davon überzeugen, dass die Vorwürfe falsch sind. Der Vorsitzende: "Was seid Ihr Deutsche nur für Leute, dass Ihr Euch gegenseitig umzubringen versucht?"

Mehrere hochrangige Unternehmer machen sich für Stumpf stark. In einem Schreiben an die Militärregierung heißt es:

"Ich versichere Ihnen, dass sowohl die Herren des Caritas-Verbandes wie ich selbst (...) Herrn Stumpf als durch und durch anständigen, ehrlichen, einfachen Menschen (...) kennen und schätzen gelernt haben. (...) Dieser Vorgang zeigt deutlich die ganze Hinterhältigkeit der Denunziation."

Der Bischof setzt sich ein

Der Bischof von Ermland/Ostpreußen schickt ein Entlastungsschreiben und auch die Wolfratshauserin Katharina Manhart: "Herr Stumpf wurde wegen seiner Einstellung zur NSDAP wiederholt bedroht. (...) Seine gegnerische Einstellung kam auch durch Unterstützung jüdischer Familien zum Ausdruck. Die Familie Spatz aus Wolfratshausen wurde bis zum Jahre 1940, das war zu einer Zeit, in der die Waren beschlagnahmt waren, noch durch Lieferungen unterstützt."

Erst das Polizeipräsidium stellt dann fest, dass an den Vorwürfen des ehemaligen Vorarbeiters nichts dran ist. Der Denunziant wird verhaftet.

Stumpfs Probleme sind allerdings mit der Rehabilitierung noch nicht beendet. Sein Betrieb wird von einem "Treuhänder" verwaltet. Stumpf darf die "Wolfra" nicht betreten. Er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um seine Firma wieder zurückzubekommen. Es dauert aber wiederum Monate, bis Stumpf im Chefsessel Platz nehmen darf.

Kriegsgewinnler - Nadelskis

Das Treuhänder-Unwesen, das auch Andeas Stumpf zu spüren bekommt, hat auch viele andere Wolfratshauser Geschäftsleute im Griff. Zu den besonderen Günstlingen gehören die Gebrüder Nadelski. Woher die beiden angeblich jüdischen Geschäftsleute gekommen sind, liegt genauso im Dunkeln, wie ihr plötzliches Verschwinden.

Die Militärregierung setzt die Nadelskis in mehreren Betrieben als Treuhänder ein. Als die Inhaber ihre Firmen wieder übernehmen dürfen, stehen sie im Chaos. Bei einem Wolfratshauser Eisenwarenhändler räumt einer der Nadelskis das gesamte Lager aus und schafft die Sachen zu seiner Geliebten.

Nachgesagt wird den beiden auch die Denunzierung prominenter Wolfratshauser Bürger, unter anderem des Spruchkammer-Vorsitzenden Friedrich Hesselbarth.

Einen anderen Wolfratshauser, den ehemaligen NS-Funktionär Max B., haben sie allerdings vor dem Internierungslager bewahrt. Sie benötigten den ehemaligen Finanzbeamten, so erzählt seine Witwe, in einem der von ihnen treuhänderisch verwalteten Betriebe als Buchhalter.

Das Grauen in Camp No. 6

Anton S., SS-Unterscharführer

Aus heutiger Sicht ist es schwer zu verstehen, warum jemand schon vor der Machtübernahme Hitlers freiwillig einer Partei wie der NSDAP beigetreten ist - um damit natürlich auch deren unmenschliche Ziele wie Judenvernichtung, Euthanasie und Kriegstreiberei mitzutragen. Schwer nachvollziehbar ist 50, 60 Jahre später allerdings auch, welche beruflichen und persönlichen Nachteile jene hatten, die sich aus Prinzip weigerten, in die Partei zu gehen.

Einer der vielen Wolfratshauser, die um ihres Geschäfts willen den leichten Weg, den innerhalb der Partei, gegangen sind, war Anton S. (Name ist auf Wunsch der Nachkommen geändert). Er musste für seine Stellung als SS-Offizier schwer büßen: 30 Monate saß er ab Mai 1945 unter schwierigsten Bedingungen in verschiedenen Internierungslagern ein.

Die Geschichte von Anton S. soll hier anhand von dessen Aufzeichnungen und von Briefen erzählt werden. Es ist die Geschichte einer persönlichen Tragödie, die Geschichte eines Mannes, der sich als Funktionär eines menschenverachtenen Regimes schuldig gemacht hat - ohne tatsächlich selber Verbrechen begangen zu haben.

Geschäfte mit der Partei?

Bereits am 1. August 1932 tritt S. in die Partei ein, "aus rein ideelen Gründen", wie er später schreibt. Er glaubt, dass nur "eine große Arbeiterpartei die wirtschaftliche Notlage beheben und die große Arbeitslosigkeit beseitigen" kann.

Zudem hat der Ladeninhaber hohe Schulden, die er durch Geschäfte mit der Partei schneller tilgen zu können glaubt.

Nach der Machtübernahme Hitlers tritt S. im März 1933 der Reserve der SA bei: "Wie bekannt, war in der SA-R wenig Dienst, bei Geschäftsverhinderung konnte man auch wegbleiben." Anton S. wird zum Gemeinderat ernannt. Er findet heraus, dass sein SA- und Gemeinderats-Kollege T. sich bestechen ließ.

Er zeigt T. an, verlangt dessen Entlassung. Ein schmutziges Spiel beginnt. Der SA-Sturmführer verlangt von S., dass er sich bei T. entschuldigt. S. weigert sich, deshalb wird er von der SA ausgeschlossen. Auch den Gemeinderat muss er verlassen - der vorgeschobene Grund lautet "Judenfreundlichkeit".

Tatsache ist: Er wurde denunziert, weil er den Juden Hermann Spatz, einen alten Freund, im Fasching 1934 im Gastzimmer des Humplbräu umarmt hatte (siehe auch Seite 22). Der Ausschluss aus der Partei droht - S. fürchtet, wirtschaftlich ruiniert zu sein. Er tritt der SS bei.

Mitglied von SS und Gesellenverein

Da der Sitz des SS-Sturms erst in Penzberg, dann in Starnberg ist, spielt die "Schutzstaffel" in Wolfratshausen nie eine große Rolle. S. verlässt auch nicht, wie SS-Leuten vorgeschrieben ist, die katholische Kirche. Er bleibt sogar Mitglied des katholischen Gesellenvereins, selbst nachdem dieser in Wolfratshausen von der NSDAP verboten wird.

Als der Krieg ausbricht, wird S. Kurierfahrer für das Landratsamt. Später wird er als Reserve-Polizist dienstverpflichtet. Bis 1944 steigt er in dieser Funktion zum Bezirks-Oberwachtmeister auf - das ist gleichbedeutend mit dem Rang eines SS-Unterscharführers. Im katholischen Wolfratshausen bleibt S. weiter ein geachteter Mann.

Aus mehreren Gründen: Am 4. November 1933 wird Franziska K. verhaftet, weil sie "schwerbeleidigende Ausdrücke über die SA gebraucht hatte". S. paukt sie wieder frei.

Auch der Parteigenosse Mathias T. wird am 14. Mai 1936 in Schutzhaft genommen, "weil er Missstände, die örtliche Parteiführer herbeiführten und duldeten, mit offenen Worten bekämpfte". Nach vier Tagen erwirkt S. beim Gauamtsleiter in München dessen Freilassung.

"Heil Moskau" sagt Maria J. am 18. August 1936 zu einem SA-Truppführer. Sie wird umgehend verhaftet. S. fährt dreimal mit dem Ehemann von J. nach München in die Parteizentrale, endlich bekommt er auch Maria J. wieder frei.

Alle drei von S. dargestellten Hilfeleistungen werden von den Betroffenen im Entnazifizierungsverfahren 1947 bestätigt. S. wird als "großer Witzbold" gelobt, der "überhaupt nicht vom Nationalsozialismus überzeugt war" (Spruchkammer-Vorsitzender Hesselbarth). Er soll "im Gegenteil die neuesten Witze" über die Partei erzählt haben.

Käthe Jäger: "Ein Großteil der Bevölkerung, der nicht mit den Machenschaften der Partei einverstanden war,

hat gerade wegen seiner anständigen und korrekten Haltung, zu S. Sympathie und Vertrauen gehabt."

Und Karl Fuchs, später ein hochangesehener CSU-Stadtrat, schreibt über ihn: "Ich kann zusammenfassend erklären, daß S. meine Gesinnung jederzeit achtete und als Mann der Partei mir als Andersdenkendem immer loyal begegnete."

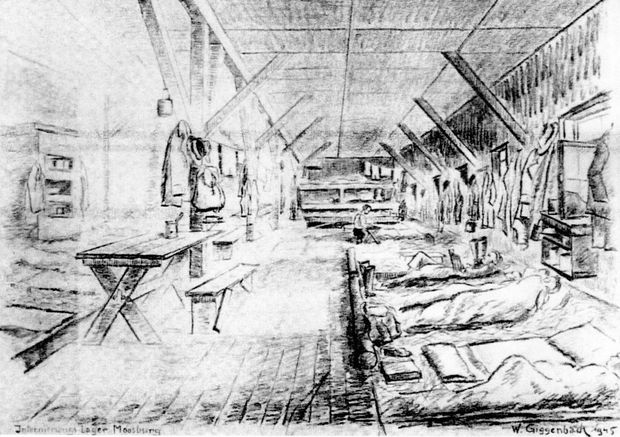

Heinrich Pflanz, ehemaliger Häftling in Lager Moosburg,

hat die Verhältnisse dort dokumentiert, auch in Zeichnungen.

10000 PGs in automatischem Arrest

So wie Anton S. schicken die Amerikaner 17 Würdenträger der NSDAP aus Wolfratshausen für Monate oder gar Jahre

in den "automatischen Arrest". Die US-Armee übernimmt vorhandene "Einrichtungen", wie etwa Camp No. 6 - so wird das Internierungslager Moosburg genannt. In dem Barackenlager, das von den Nazis für Kriegsgefangene eingerichtet worden war, befinden sich zwischen 1945 und 1948 etwa 10.000 ehemalige Parteigenossen in Haft.

Die Häftlinge leben dort unter unmenschlichen Bedingungen, viele verhungern. Die Angehörigen wissen meist nicht, wo sie sind. Die Tochter von Anton S.: "Wir haben von unserem Vater nur dann gehört, wenn irgend jemand einen Brief nach draußen geschmuggelt hat."

Ähnliche Lager wie Moosburg, wo die meisten Wolfratshauser Nazis hingeschafft werden, gibt es in der amerikanischen Zone einige Dutzend. Über sie ist auch heute noch recht wenig bekannt.

Berichte von ehemaligen Landsberger Häftlingen hat Heinrich Pflanz gesammelt. Seinem Buch "Das Internierungslager Moosburg" (1992, Selbstverlag) entstammen folgende Zeitzeugen-Berichte:

Georg Miller, Landwirt und unter den Nazis Bürgermeister eines kleinen Ortes: "In den ersten drei Tagen (im Lager) waren wir ohne jedes Essen. Viele sind verhungert. Einige aßen aus Hunger Papier und sind daran gestorben. Auch ein Kamerad aus unserer Baracke ist infolgedessen an Verstopfung gestorben. Ich sah ihn selbst in der Latrine liegen.

Als mir Frau B. am Zaun, der das Frauenlager vom Männerlager trennte, eine Suppe herüberreichen wollte, hat ein Posten auf mich geschossen. Da es in der Dämmerung war, konnte ich mich in eine Mulde retten. Monatelang mussten wir auf dem blanken Boden schlafen. Als Kopfunterlage hatte ich einen Ziegelstein, den ich mit Gras etwas auspolsterte. Das Gras wurde mir aber von der Lageraufsicht wieder weggenommen. Erst im Spätherbst 1945 bekamen wir Bretter, womit wir uns notdürftig eine Schlafstelle bauen konnten.

Bei meiner Verhaftung wie auch im Lager wurde ich wie die anderen Gefangenen unzählige Male geschlagen. (...) Im Herbst 1945 stand ich mit Stanislaus Schmid ca. 10 Meter vom Sicherheitszaun entfernt. Als sich Schmid nach einem Löwenzahn bückte, wurde er von einem Posten mit einem Schuss durch die Halsschlagader niedergeschossen.

Die Angehörigen waren lange ohne Benachrichtigung."

Angehörige nicht benachrichtigt

"Der Fischermeister Peter Ernst aus Dießen/Ammersee wird von den Amerikanern in seiner Wohnung verhaftet und ins Lager gebracht. Der Familie wird nur gesagt, dass Ernst verhaftet werde, weil er Ortsbauernführer war. Wohin er gebracht wird, erfahren sie nicht. (...)

Ernst kann nach einigen Monaten aus dem Internierungslager Moosburg einen in einem Leichenwagen versteckten Zettel herausschmuggeln, auf dem er mitteilt, wo er ist. Ernst ist ca. eineinhalb Jahre in Haft. Es ist nicht bekannt, dass ihm irgend etwas zur Last gelegt werden konnte."

Schauspieler Eichheim verhungert

Josef Eichheim, Jahrgang 1888, Münchner, ist in den 30er und 40er Jahren einer der beliebtesten deutschen Filmschaupieler. Zu den bekanntesten Streifen des Komödianten gehören "Der verkaufte Großvater" (1942), "Kohlhiesls Töchter" (1943) oder auch "Narren im Schnee" (1938).

Auch Eichheim war wohl Mitglied der NSDAP. Er kommt im Mai '45 in den "automatischen Arrest" nach Lager Moosburg.

Dort organisiert er ein Theater: "Kabale und Liebe" von Schiller wird aufgeführt. Im November 1945 verhungert Eichheim im Lager.

Auch Jost in Ludwigsburg

Der Zorn der Siegermächte auf die Nazis und die, die sie dafür halten, ist groß. Allein in der amerikanischen Zone sind Mitte Juli 1945 70.000 Menschen in Haft. In den Internierungslagern müssen sie in den ersten Monaten auf den Boden schlafen, später dann in drei Etagen übereinander - den "Kaninchenställen".

Sie bekommen wenig zu essen, Krankheiten gehen um, die Hygiene ist mangelhaft. Der rumänische Gesandte in Berlin,

General Gheorge, der in Ludwigsburg inhaftiert war, wie übrigens auch Wolfratshausens Bürgermeister Jost, schreibt:

"Am Tag gingen die meisten dieser Höhlenbewohner dem Lichte zu, das heißt, sie setzten sich am Rande der Lagerstätten auf und baumelten mit den Füßen über dem Kopf ihres Nachbarn von unten."

Die meisten Tbc-Fälle aus Moosburg

In einem Leserbrief an den Isar-Loisachboten schildert Eva Barthel aus Hohenschäftlarn im Mai 1995 ihre Erinnerungen:

"Am 1. Februar 1946 wurde ich im amerikanischen Kriegsgefangenen-Lazarett Hospital 2057 (Artillerie-Kaserne) Garmisch-Partenkirchen als Zivilangestellte (Röntgenassistentin) angestellt. Bei einer Patientenbelegschaft von 3000 bis 4000 waren zehn bis zwölf Prozent tuberkulös, zum Teil sehr schwer, es gab viele Tote. Die meisten Tbc-Fälle kamen aus Moosburg.

Dort gab es schlechte Ernährung, Kälte und schlimme Behandlung. Im Hospital taten die deutschen Ärzte, die ja selbst Gefangene waren, was sie konnten, um den armen Jungens zu helfen und wir Zivilen schrieben Briefe oder schmuggelten welche durch die Wache, dazu noch etwas freundlicher Zuspruch, mehr war nicht drin, da die notwendigen Medikamente fehlten. Das Herz tut mir jetzt noch weh, wenn ich daran denke, wie viele damals noch unnötig sterben mussten."

Der Rest der Geretteten

Prolog

"Die Juden sahen sich an.

Wo sind wir? Wohin sollen wir?

Für sie war alles unklar.

Nach Polen zurückkehren? Nach Ungarn?

In die von Juden verlassenen Straßen,

umherzuirren in diesen Ländern,

einsam ohne Heimat, immer die Tragödie vor Augen (...),

um dann einem ehemaligen freundlichen Nachbarn zu begegnen,

der dann mit großen Augen und einem Lächeln zweideutig fragen würde: ,Was, Du Jankel! Lebst Du auch noch?"

Ein Überlebender des Holocaust

Zuflucht im Föhrenwald

Hitlers Angriffskrieg hinterlässt 6,5 Millionen heimatlose Ausländer in Deutschland. Die Besatzungsmächte sprechen von DPs, von displaced persons. Die meisten sind verschleppte Zwangsarbeiter aus ehemals besetzten Gebieten. Bis Ende Juli 1945 sind zwei Drittel wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Unter den DPs sind allerdings auch etwa 50.000 Juden, die den Holocaust überlebt haben. Wohin mit ihnen? Ihre Heimat ist Deutschland, ihre Heimat gibt es nicht mehr. Für sie werden eigene Lager geschaffen: Eines der größten und vor allem das, das am längsten besteht (bis 1955), ist das Lager Föhrenwald.

In den ehemaligen Häusern der Zwangsarbeiter der Munitionsfabrik in Gartenberg werden bis zu 6000 Juden einquartiert. Die meisten von ihnen wollen Deutschland verlassen - in Richtung USA, Kanada, auch Australien, aber vor allem in Richtung Israel. Die Überlebenden der Judenvernichtung nennen sich Scherit-Hapleita, der "Rest der Geretteten".

Die Begriffe Juden oder Displaced Persons (DP) wurden von den deutschen Behörden vermieden.

Die Einrichtung des DP-Lagers wird von der 3. US-Armee organisiert. Ihr Hauptquartier ist die Flint-Kaserne in Bad Tölz, die vormalige SS-Junkerschule (gebaut 1938, jetzt Landratsamt, d. Autor 2007). Die Soldaten sind mit ihrer Aufgabe überfordert. Major Irving Heymont: "Die US Army war nach Europa gekommen, um die Nazis zu bekämpfen und nicht, um deren Opfer zu bewachen."

Lager Föhrenwald wird militärisch streng geführt, selbst der in den Wirren zu Kriegsende teilweise zerstörte 2,5 Meter hohe Stacheldrahtzaun wird repariert - Föhrenwald ein Konzentrationslager? Earl Harrison, von US-Präsident Truman auf Inspektionsreise geschickt, besucht das Lager.

Sein Bericht wird in Washington mit Entsetzen aufgenommen: "Es scheint, als behandeln wir die Juden wie zuvor die Nazis, mit dem Unterschied, dass wir sie nicht vernichten." Truman reagiert sofort, die Juden bekommen einen Sonderstatus. Ohne weitere Prüfung werden sie als DP anerkannt, das Lagerleben wird völlig neu und nun auch demokratisch organisiert.

Lager Föhrenwald aus der Luft.

Durch die UNRRA geht's aufwärts

Im Herbst 1945 übernimmt die UN-Flüchtlingsorganisation UNRRA (später IRO) das Lager. Auch die größte amerikanisch-jüdische Hilfsorganisation "Joint" nimmt in Föhrenwald die Arbeit auf - erfolgreich: Sechs Wochen später gibt es Schulen und Ausbildungsstätten, ein Lager-Krankenhaus.

In Föhrenwald leben 600 Kinder und Jugendliche ohne Eltern. Die Zusammensetzung der Lagerbewohner ändert sich ganz entscheidend im Sommer 1946: In Polen finden Juden-Progrome statt und erneut flüchten Juden aus Angst vor Vernichtung aus ihrer Heimat. Etliche von ihnen kommen nach Föhrenwald.

Das Lager ist exterritorial, es untersteht den Vereinten Nationen und nicht deutschen Behörden. Auch die deutsche Polizei darf Föhrenwald nicht betreten. Das schafft Probleme. Lebensmittel-Diebstahl ist an der Tagesordnung: Wenn Bauern Vieh von der Weide gestohlen wird, führen die Spuren immer wieder nach Föhrenwald.

Allerdings ist die Versorgung der Lagerbewohner mit Lebensmitteln gut. Ihnen stehen täglich 2500 Kalorien zu, die Wolfratshauser haben nur Anspruch auf die Hälfte. In einer großen Lagerküche wird zentral gekocht. Die Bewohner des Lagers erhalten, so sie im KZ gewesen waren, auch finanzielle Wiedergutmachung.

Trotzdem ist das Leben in Föhrenwald sehr schwierig. Oft müssen mehrere Familien in einem Raum leben. Es gibt nicht genügend Möbel, in den Häusern wimmelt es von Ungeziefer. "Kaum war der Kammerjäger weg, waren die Wanzen wieder da", berichtet eine ehemalige Bewohnerin.

In schlechtem baulichen Zustand war Lager Föhrenwald.

Paramilitärische Ausbildung

Stark ausgeprägt ist das politische Leben in Föhrenwald. Eine ganze Reihe von Parteien - meist sind sie zionistisch, fordern also einen unabhängigen israelischen Staat - schickt Kandidaten in den Wahlkampf zum Lagerkomitee.

Auch die Haganah, eine Organisation, die in Palästina gegen die britische Kolonialmacht für die Befreiung des Landes kämpft, unterhält in Föhrenwald eine kleine Abteilung. Im ehemaligen Hochlandlager der Hitlerjugend bei Königsdorf führt die Haganah ein geheimes paramilitärisches Ausbildungsprogramm durch.

Selbst ein eigenes Lagergericht existiert in Föhrenwald. Als ein Lagerbewohner bei einem Fußballspiel einen Mitspieler beleidigt und schlägt, wird er zu drei Tagen Gefängnis verurteilt. In Wolfratshausen erfährt man von solchen Aktivitäten indes gar nichts.

Auch wenn das Verhältnis der Wolfratshauser zu den Bewohnern des DP-Lagers "ein eher herzliches ist"

(die ehemalige Bewohnerin Margreth Weisenfisz-Rudel), die Behörden des Landkreises Wolfratshausen haben viel Ärger mit dem Lager, das erst ab 1951 der deutschen Polizeigewalt untersteht.

So schreibt Landrat Thiemo am 25. November 1945 an den Regierungspräsidenten, dass der Landkreis "schwer leidet"

durch die Föhrenwalder, "die mit den von der UNRRA überreich erhaltenen Waren Tauschhandel aller Art betreiben".

Von Neid geprägt ist auch das (nach wie man heute weiß falsche) Gerücht, dass der Geldbesitz der Lagerbewohner "bei dem Einzelnen in die Zehntausende (geht), von manchen wird sogar behauptet, dass ihr Barbestand 50.000 RM überschreite".

Im DP-Lager Föhrenwald ab es natürlich auch einen Kindergarten.

Gesetzlose Zone

Und am 22. Januar 1946 schreibt Thiemo: "Nur die DP-Juden im Lager Föhrenwald übertreten die deutschen Gesetze nach Herzenslust. Aber wir sind dagegen machtlos, und die Razzien der Amerikaner bedeuten nicht viel."

Am 28. Mai 1952, als das Lager schon unter deutscher Verwaltung steht, soll eine Großrazzia mit 115 Zoll- und Steuerfahndern und 33 Polizisten stattfinden. Die geballte Ordnungsmacht trifft allerdings auf Widerstand bei den Lagerbewohnern, die sich an die Nazizeit erinnert fühlen - nicht ganz zu Unrecht übrigens.

Steine fliegen, die Polizisten schreien antisemtische Sätze wie "Die Gaskammern warten auf Euch". Aber bevor es zum offenen Konflikt kommt, wird die Aktion abgebrochen. Der Vorfall löst allerdings auf beiden Seiten anhaltende Verbitterung aus.

Die Falschgeld-Bande

Fast wie eine Legende klingt eine Geschichte vom Lager Föhrenwald, die heute noch in Wolfratshausen erzählt wird, für die es aber in den Archiven keine schriftlichen Belege gibt. So sollen im Lager auch ehemalige KZ-Häftlinge aus Dachau gelebt haben, die während des Krieges falsche Pfund-Banknoten zu drucken hatten. Adolf Hitler hatte diese über England abwerfen lassen wollen, um die Währung aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Nach der Befreiung nahm ein kleiner Kreis Dachauer Häftlinge die Druckmaschinen nach Föhrenwald mit und produzierte damit in einem Koffer deutsches Falschgeld. Der Betrug fiel erst auf, als sie auf dem Weg zum Münchner Oktoberfest mit ihrem Auto am Dorfener Berg einen Unfall hatten. Dabei sprangen die Koffer mit den nachgedruckten Reichsmark auf und das Geld fiel raus.

Der Traum vom Gelobten Land

18 Jahre jung ist Margreth Weisenfisz-Rudel, als sie 1948 mit ihrem Ehemann, dem in Polen aufgewachsenen Konfektionsschneider Chaim Weisenfisz (28), ins Lager Föhrenwald kommt. Margreth hat einen Traum: Sie möchte ins "Gelobte Land", nach Palästina, auswandern.

"Die Zustände im Lager waren unbeschreiblich", erinnert sich die heute 65jährige Jüdin. "Die Häuser waren alle völlig verwanzt. Wir mussten uns ein Zimmer mit einer Familie teilen. Dazu spannten wir eine Schnur durch den Raum, an die wir Decken hängten."

Ein Bad gab es auch nicht, lediglich Gemeinschaftsduschen in einem Haus am Lager-Eingang. Und trotzdem hat sie gute Erinnerungen an die acht Jahre Föhrenwald: "Wir waren jung und wir waren frei. Das war ein enorm schönes Gefühl."

Der Ortsplan von Lager Föhrenwald: Die Straßen tragen amerikanische Bezeichnungen.

Guter Draht nach Wolfratshausen

Beide nehmen eine Arbeit an, sie als Köchin in einem Koscher-Restaurant, er als Schneider. "Wohnen und Strom waren umsonst, von dem bisschen Geld, das wir verdienten, konnten wir uns dann nach und nach auch Möbel kaufen."

1950 kommt Tochter Esther zur Welt, im Lager-Krankenhaus. Die zweite Tochter Sonja wird dann schon

in der Kreisklinik Wolfratshausen geboren.

Apropos Wolfratshausen, Margreth Weisenfisz geht gerne in den Ort, besucht dort Sportveranstaltungen ("Box-Kämpfe habe ich geliebt") oder geht bummeln. "Die Leute in Wolfratshausen waren sehr nett, sehr freundlich und zuvorkommend. Da gab es keine Diskriminierung." Nur Freundinnen hat sie nie dort gefunden. "Im Lager lebten wir doch sehr isoliert."

Ausgewandert ist die Familie Weisenfisz übrigens nie. 1956 zog sie nach München, dort lebt Margreth Weisenfisz nun als Witwe. Eine Tochter ging indes in Haifa/Israel.

Wiedersehen im Lager

Schwester Ruth arbeitet im Krankenhaus des Lagers Föhrenwald. Ihre Geschichte ist auch heute noch, 50 Jahre danach, anrührend: Während des Kriegs wurde die im polnischen Ghetto in Lodz lebende Jüdin in einen Zug gesteckt, ein Zug ins KZ.

Irgendwo in Polen warf sie ihr Kind aus dem Zug - sie wusste ja, der Zug sollte in den Tod führen. Das elfjährige Kind überlebte den Aufprall und wurde von einem Partisanen mit halberfrorenen Beinen gefunden und aufgenommen.

Erst kurz vor Kriegsende wurden der Partisan und das Kind gefangen und in ein KZ verschleppt. Die Befreier kamen,

bevor beide in die Gaskammer geschickt wurden.

Auch Ruth überlebte das KZ. Vom Schicksal ihres Kindes wusste sie nichts, als sie nach Föhrenwald kam - bis eines Tages ein Fremder an die Tür ihres Nachbarn klopft - und erzählt: Nein, er habe keine eigenen Kinder, er habe ein fremdes Kind aufgenommen. Als Ruth das Foto anschaut, erkennt sie ihr Kind.

Ja, auch solche Geschichten passieren im DP-Lager Föhrenwald, in dem bis zu 6000 Juden leben - in der Hoffnung auf ein neues Leben in Israel. Der "Rest der Geretteten" macht Föhrenwald zu einer Enklave der untergegangenen europäisch-jüdischen Kultur.

Der "Rest der Geretteten" machte aus Föhrenwald eine Enklave europäisch-jüdischen Lebens.

Die Hochschule des Rabbi Halberstam

Die jiddische Sprache wird dort gepflegt, in den Schulen lernen die Kinder und Jugendlichen - Schulpflicht besteht bis 18 Jahre - Hebräisch, Englisch, Rechnen, Bibelkunde, Zeichnen, Musik und Sport. Bereits Anfang November 1945 werden von 27 Lehrern 350 Kinder unterrichtet.

Regen Zulaufs erfreut sich auch eine "Bet-Jakow"-Schule für die religiöse Erziehung der Mädchen. Für größere Kinder werden "Tarbut"-Gymnasialkurse eingerichtet.

Selbst eine religiöse Hochschule ("Talmud-Hochschule") gibt es im Lager Föhrenwald. Den Unterricht leitet Rabbi Yeshuskiel Yehuda Halberstam, der einzige bedeutende chassidische Lehrer (eine konservative Glaubensrichtung), der den Holocaust überlebt hat. Sechs Synagogen gibt es in Föhrenwald, die wichtigste ist in der heutigen Pfarrkirche untergebracht.

Jeden Sonntag ist Markt, weil am Samstag, dem Sabbat, nicht gearbeitet werden darf. Der Markt, der vor den Toren des Lagers stattfindet, ist bei den Wolfratshausern äußerst beliebt.

Eine Vielzahl von Geschäften entsteht im Lager: Lebensmittel- und Tante-Emma-Läden, Friseure, eine Schreinerwerkstatt. Hühner werden in Wolfratshausen und Umgebung donnerstags gekauft und von den Rabbinern koscher geschlachtet:

Vor dem Zerlegen müssen die Tiere ausbluten.

Auch kulturell ist einiges geboten. Es gibt mehrere Theatergruppen, es gibt eine Bibliothek, ein Kino, einen Sportclub,

und es erscheint eine Lagerzeitung.

Ausbildung für die Freiheit

So idyllisch wie es klingen mag, ist das Lagerleben indes nicht. Zwar werden schon ab November 1945 Ausbildungsstätten errichtet, für Krankenschwestern, Schneider, Schlosser, Schuhmacher, Zimmerer und anderes mehr - es fällt den Verantwortlichen des Lagers aber schwer, die Bewohner zum Arbeiten zu motivieren.

Manche sind nach den erlittenen Qualen dauerhaft zu schwach, andere wiederum empfinden es nach dem KZ als unzumutbar, für Deutsche tätig zu sein. Außerdem sind die Lebensmittelrationen im Lager höher als außerhalb, was den Zwang, Geld zu verdienen, für viele Juden gering erscheinen lässt.

Eigentlich soll das Lager am 18. Juli 1949 geschlossen werden. Aber es stellt sich bald heraus, dass nicht alle Juden in der Lage sind, nach Israel oder USA auszuwandern - Föhrenwald entwickelt sich zum Sammellager für die bis dahin 64 jüdischen Lager in Deutschland.

Am 1. Dezember 1951 geht das Lager in deutsche Verwaltung über. Die Schwierigkeiten sind groß. Nicht nur dass in Föhrenwald vorwiegend Alte, Kranke und Schwache leben, immer häufiger kehren enttäuschte Auswanderer aus Israel wieder dorthin zurück - zwar illegal, aber geduldet.

Mit 31 zu alt, um zu lernen?

Zum Beispiel Yossel, 31 Jahre alt: Seit er 21 ist, hat er in Lagern gelebt, erst im KZ, dann im DP-Lager und in Israel

in einem britischen Internierungslager. Nach der Unabhängigkeit des Landes "versuchte (ich), das zu werden,

was ich immer sein wollte, ein normaler Mensch. Aber nun war ich 33 Jahre alt. Zu alt, um etwas zu lernen,

und zu jung, um mich zur Ruhe zu setzen."

Den Behörden und den im Lager tätigen Hilfsorganisationen wird bald klar, dass nicht alle Föhrenwalder auswandern können. Also werden den dort lebenden Juden Wohnungen in deutschen Großstädten finanziert. Aber nicht alle nehmen dieses Geschenk widerspruchslos an: Zu groß ist die Angst vor dem Getrennt werden, von der Übernahme von Verantwortung in dem für sie fremden und noch immer Misstrauen erzeugenden Land.

Trotzdem finden 789 ehemalige Lagerbewohner in Deutschland eine neue Heimat. Die letzten Juden verlassen am 28. Februar 1957 das Lager - zwölf Jahre nach dessen Errichtung, nach einer Zeit, die fast ebenso lang war wie das Dritte Reich gedauert hatte.

Zu diesem Zeitpunkt sind schon deutsche Siedler in die Häuser eingezogen. Sie arbeiten dort für den Neuanfang - und es soll ein totaler Neuanfang sein: Am 7. November 1957 wird Föhrenwald nach einer Bürgerbefragung und langen Verhandlungen umbenannt: Fortan ist es der Wolfratshauser Stadtteil Waldram.

Die Isartal-Bahn hieß im Volksmund "Jerusalem-Express". Heute verkehrt auf der Trasse die S-Bahn Linie 7.

Der "Jerusalem-Express"

In miserablem Zustand sind nach dem Kriegsende die Straßen im Landkreis Wolfratshausen. Vor allem die Panzer der Amerikaner haben aus wichtigen Verbindungsstraßen Buckelpisten gemacht. Sie können erst nach dem Abzug der US-Truppen im Sommer 1945 nach und nach instand gesetzt werden.

Autos beschlagnahmt die Militärregierung. Nur auf Antrag und mit Begründung können die Wolfratshauser auf die Fahrbereitschaft zurückgreifen, die über Holzvergaser verfügt, über Autos also, deren Motor mit sogenanntem "Tankholz" angetrieben wird.

Auch die Isartal-Bahn verkehrt einige Monate überhaupt nicht und dann nur sporadisch. Ein Wolfratshauser erinnert sich an seine erste Fahrt mit der Dampfeisenbahn am 15. August 1945: "Die Fahrt dauerte sechs Stunden von München nach Wolfratshausen. Oft musste der Zug anhalten zum Nachschüren, denn anstatt Kohle gab's nur Kohlenstaub zum Heizen."

Erst ab 12. Oktober existiert dann "auf wiederholte und dringliche Forderungen des Landrats" bei der Reichsbahndirektion wieder ein Fahrplan. Um 6 Uhr und um 16.10 Uhr fährt von Wolfratshausen ein Zug ab und um 8 Uhr, und um 18.10 Uhr geht ab Isartal-Bahnhof Thalkirchen der Zug zurück.

Weitere Züge verkehren jeden Samstag um 11.32 Uhr (ab Wolfratshausen) und um 13.25 Uhr (ab München). Zum 1. Dezember 1945 wird die Zahl der Züge verdoppelt, die Fahrzeit beträgt eineinviertel Stunden. Das größte Problem ist, dass es kaum noch funktionierende Lokomotiven gibt: Sie müssen an Industriebetriebe abgegeben werden. Außerdem werden sie in München in der Ludwigs- und in der Nymphenburger Straße als Hilfs-Straßenbahnen eingesetzt.

Ab 1946 fahren die ersten elektrischen Triebwagen auf der Isartal-Linie. Sie kommen von der Wehrmachts-Bahn Peenemünde-Zinnowitz. Zu den häufigsten Benutzern gehören die im Lager Föhrenwald lebenden jüdischen DPs. Daher wird die Bahn im Wolfratshauser Volksmund auch "Jerusalem-Express" genannt.

Die Vertriebenen

Es wimmelt von Fremden

Im Landkreis wimmelt es von Fremden. Schon zu Kriegszeiten sind es die 4000 vorwiegend ausländischen Fremdarbeiter

der Munitionsfabriken in Geretsried, die aufgrund ihres anderen Aussehens und ihrer anderen Sitten für Aufsehen in Wolfratshausen sorgen.

Nach Kriegsende dann ändert sich die Struktur des vormals bäuerlichen Landkreises völlig - aufgrund der Vereinbarungen der Siegermächte in der Konferenz von Jalta (4. bis 12. Februar 1945) und im Potsdamer Abkommen (2. August 1945).

Die Bewohner der ehemals deutschen Gebiete im Sudetenland, in Schlesien und in Ostpreußen werden vertrieben.

In der Regel dürfen sie nur das mitnehmen, was in einen Koffer passt. Zwei Millionen von ihnen kommen allein nach Bayern.

An der Spitze in Oberbayern

Bis 1960 siedeln sich 13.564 Vertriebene im Landkreis Wolfratshausen an - bei einer ursprünglichen Bevölkerung von gerade 25.000 Menschen. Mit einem Flüchtlingsanteil von einem Drittel der Bevölkerung steht Wolfratshausen an der Spitze in Oberbayern.

Das Gesicht des Landkreises ändert sich dadurch ganz entscheidend. Beispiel Dorfen: Bei 195 Einheimischen werden im Oktober 1946 exakt 211 Evakuierte und Flüchtlinge einquartiert. Die Dorfener sind in Dorfen eine Minderheit.

Besonders groß sind die Probleme aber unmittelbar nach dem Krieg. Laut einem Bericht von Landrat Hans Thiemo leben

bereits am 29. August 1945, als die Not am größten ist, 2800 Heimatvertriebene im Landkreis. Dazu kommen fast 10.000 Evakuierte, vorwiegend Menschen, die aus ihren ausgebombten Häusern in den Großstädten aufs Land gezogen sind.

Selbst aus München müssen 100.000 Leute evakuiert werden, weil "die meisten Wohnungen überbelegt und größtenteils beschädigt (sind). Sie können vor Einbruch der kalten Jahreszeit mangels Baumaterialien nicht repariert, die Fenster nicht verglast werden".

Die meisten Menschen werden aber ab Herbst 1945 wieder in ihre Heimat "planmäßig zurückgeführt" (Thiemo). Mitnehmen dürfen sie nichts: "Kein Bürgermeister darf einen Evakuierten einen Herd oder Eisenofen mitnehmen lassen, wenn dieser zurückwandert, auch nicht gegen höchste Bezahlung." Am 25. Januar 1946 halten sich nur noch knapp 5000 Evakuierte im Landkreis auf.

Aus ihren jahrhundertealten Siedlungsgebieten in Böhmen

und Mähren wurden ab 1945 die Deutschstämmigen vertrieben.

Alle müssen zusammenrücken

Aber die Flüchtlinge aus dem Osten brauchen Wohnungen - das größte Problem. Im Herbst 1945 schreibt Landrat Thiemo an die Bürgermeister: "Dabei muss angesichts der ungewöhnlichen uns erwartenden Winternot jeder Familie zugemutet werden, in einem einzigen Raum zu wohnen, nach Möglichkeit sogar in der Küche." Als Thiemo dies schreibt, leben bereits 4200 Heimatvertriebene im Landkreis. Ende 1946 sind es schon mehr als doppelt so viele.

Für die Organisation der Flüchtlingstransporte wird eine eigene Behörde gegründet. Jedem Landratsamt wird

ein Flüchtlingskommissar zugeordnet, in Wolfratshausen ist dies Hanns Severing, sein Büro ist im dritten Stock des Landratsamts.

Severings Aufgabe ist "die Betreuung der Flüchtlinge von ihrem Eintreffen im Kreis bis zu ihrer endgültigen Unterbringung in Wohnung und Arbeit". Dafür erhält der Flüchtlingskommissar, später ist es ein Herr Kraft, "das Recht zur Beschlagnahme von Wohnräumen aller Art".

Es wird eng in Wolfratshausen: "Alle Flüchtlingsfamilien haben vorläufig nur Anspruch auf Unterkunft. Familien mit Kindern unter 14 Jahren sind möglichst in heizbaren Räumen unterzubringen. Einzelstehende Männer müssen mindestens zu je zwei Personen ein Zimmer beziehen, ebenso Frauen."

Der Tölzer Landrat Anton Wiedemann: "Die Maßnahme verlangte von den Ortsansässigen große Opfer und Einschränkungen. (...) Es muss zu Ehren der Bevölkerung gesagt werden, dass sich die Durchführung der Maßnahmen

ohne große Reibereien abwickeln ließ."

Ab Mai 1946 haben die Flüchtlinge auch rechtlich einen Sonderstatus. Sie bekommen eigene Ausweise, versehen mit einem Fingerabdruck. Sie werden in einer Kartei registriert und erhalten gegen Vorlage ihres Flüchtlingsausweises Lebensmittel- und sonstige Bezugsscheine.

Die Neuankömmlinge aus dem Sudetenland mussten unter erbarmungswürdigen

Umständen im Barackenlager auf der Böhmwiese neu anfangen.

Plünderer zerstören die Fabriken

In den Tagen und Wochen nach dem Kriegsende toben in den geschlossenen Munitionsfabriken der Dynamit AG (Gartenberg) und der Deutschen Sprengchemie (Geretsried) die Plünderer. Noch bevor die amerikanischen Besatzer die Ordnung wieder herstellen, rauben die bisherigen Zwangsarbeiter alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Installationen, Glas, Türen und Heizkörper werden zerschlagen, und es bleiben "fast überall nur die nackten Mauern,

deren Beton dem Zugriff trotzt", berichtet Dr. Friedhelm Funke - und es bleibt der 2,50 Meter hohe Zaun um das Gelände.

Der sorgt ab Herbst 1945 dafür, daß die Demontage und Zerstörung der ehemaligen Rüstungswerke ordnungsgemäß ablaufen kann. Wie schon zu Kriegszeiten ist das Betreten des Geländes streng verboten.

Der Loisach-Isar-Bote veröffentlicht folgende "Warnung" der Werksleitung: "Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Betreten des Geländes der Fabrik Wolfratshausen (DAG und DSC) nur solchen Personen gestattet ist, die mit Sonderausweisen und besonderen Kennzeichen ausgestattet sind. Wer von den Wachen im Fabrikgelände angetroffen wird (...), läuft Gefahr, erschossen zu werden."

Alliierte nehmen Maschinen mit

Die Militärregierung setzt deutsche Treuhänder ein, die die Demontage zu überwachen haben. Schon ab 1945 wird die DSC im Süden abgebrochen: Wichtige Bunker werden gesprengt, der größte Teil der Maschinen und des Inventars wird von den Alliierten beschlagnahmt.

Allein für den Abtransport der Nitropenta-Anlage nach England sind nach Erinnerung einer Zeitzeugin 40 Lastzüge notwendig. 500 Arbeiter der Firma Joseph Best, München, führen die Demontage durch, während sich schon die ersten Industriebetriebe des neuen Geretsrieds ansiedeln. In Gartenberg beginnt die Demontage erst Ende 1947. 122 von 391 Bunkern werden auf Anordnung der Amerikaner gesprengt, sämtliche funktionsfähigen Maschinen abtransportiert.

Der Wert der in ganz Geretsried verbleibenden Anlagen wird auf 20 Millionen Mark geschätzt. Ab August 1947 steht das Gelände unter deutscher Verwaltung.

Geretsried: 30 Menschen pro Waggon

"Am 5. April 1946 wurden wir, fein säuberlich sortiert zu je 30 Personen pro Viehwaggon, verladen. 40 Wagen à 30 Menschen ergaben ca. 1200 Personen. Beim Einladen hielt man zum Glück die richtige Reihenfolge ein: Zuunterst die Kisten, darauf die Menschen, und wir Kinder fanden, da meist unterernährt und schmalbrüstig, in kleinen Stauräumen unter dem Waggondach Platz.

Nachdem man uns noch mit etwas Reiseproviant versorgt hatte, wurden die Wagen verschlossen, und ab ging die Post respektive Bahn Richtung Westen. Über Eger, auf dessen Bahnhof nach meiner Erinnerung Hunderte zerstörter Lokomotiven standen, verließ der 3. Graslitzer Transport die Tschecheslowakei.

Am Samstag abend trafen wir in München-Allach ein, wo die Wagenkolonne in zwei Teile zu je 20 Wagen aufgeteilt wurde. Die erste Hälfte fuhr am Sonntag morgen weiter in Richtung Wolfratshausen und landete schließlich am frühen Vormittag vor dem Lager Buchberg (...).

So standen wir nun auf freier Strecke und sahen entsetzt auf ein völlig verkommenes, von doppeltem Stacheldraht umgebenes und mit Wachttürmen bewehrtes Barackenlager, das unsere neue Heimat sein sollte."

Werner Sebb, Geretsried

Eng und primitiv ist das Lager Buchberg. Aber die Vertriebenen sind froh, ein neues Zuhause zu haben.

Keimzelle Lager BuchbergDie Geschichte der Vertriebenen im Landkreis Wolfratshausen ist die Geschichte der Stadt Geretsried. Weil 1946 sämtliche in Betracht kommenden Unterkünfte im Landkreis mit Flüchtlingen belegt sind, öffnen die Behörden das leerstehende Lager Buchberg auf der (heute so genannten) Böhmwiese. Im Krieg lebten dort vorwiegend russische Fremdarbeiter der Munitionsfabriken, später 300 deutsche Kriegsgefangene.

Lager Buchberg, die Keimzelle Geretsrieds, der heute größten Stadt im Landkreis, umfaßt gerade einmal 20 hölzerne Baracken. Der erste Flüchtlingstransport aus dem egerländischen Graslitz zählt 556 Menschen, darunter auch Werner Sebb.

Ein Vierteljahr später kommt ein weiterer Flüchtlings-Zug mit 137 Menschen aus dem westböhmischen Tachau, und am 11. Oktober 1946 folgen 100 ehemalige Karlsbader. Auch Vertriebene aus Schlesien werden nach Geretsried eingewiesen.

Keine Türen, keine Betten, kein Strom

Der Zustand des Lager Buchbergs im April 1946 ist erbärmlich. Die Türen und Fenster sind zerstört, die Stromkabel hängen herunter, Öfen und Möbel sind weg. Werner Sebb: "Soweit Bettgestelle vorhanden waren, fehlten Matratzen und Strohsäcke, und Wasseranschlüsse sowie Toiletten waren ohnehin nie vorhanden gewesen. (...)

In der ehemaligen Lagerküche (später Gaststätte Böhm) standen große Kochkessel, zum Teil enthielten sie noch verschimmelte Reste von Möhreneintopf. Vom früheren Kantinenbau, seitlich an die Küche angebaut, waren nur noch verkohlte Balken auf einem riesigen Betonfundament übrig."

Die Neubürger packen an: Eine Lagerwerkstatt wird eröffnet. Ein Klempner und ein Elektriker arbeiten dort.

Eine Verkaufsstelle für Milch und Brot wird eingerichtet. Aber es dauert einige Zeit, bis sich die ehemaligen Graslitzer

selbst versorgen können. Bis dahin wird gemeinschaftlich gekocht.

Nur geringfügig leichter ist der Neuanfang der früheren Tachauer. Sie sind im ehemaligen DAG-Verwaltungsgebäude einquartiert, dem heutigen Rathaus. Der Rauchabzug der schwer zu beschaffenden Öfen wird einfach aus den Fenster hinausgeleitet.

Besonders schwierig ist es, die Flüchtlinge aus Karlsbad unterzubringen - denn das Lager ist im Oktober 1946 schon voll.

Die meisten von ihnen leben für Wochen in einem 150 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum und schlafen auf dem blanken Zementfußböden, da erst viel später Holzgestelle für Strohsäcke und Matratzen bereitgestellt werden.

Das Leben normalisiert sich

Aber das Leben normalisiert sich immer mehr. Geschäfte werden eröffnet, die Menschen finden Arbeit, zum Teil bei der Demontage der Rüstungswerke, manche in der Tölzer Flintkaserne, wieder andere im DP-Lager Föhrenwald. Und nicht zuletzt werden auch die ersten Industriebetriebe eröffnet.

Schon am 8. Mai 1946 hatte Ernst Schumann die Erlaubnis bekommen, im Geretsrieder Süden die Chemische Fabrik Rudolf & Co. wiederzugründen. Weitere Unternehmen folgen, Golde, Filler & Fiebig und Empe.

Auch der Wohnungsbau beginnt: Zu den ersten Anlagen die entstehen, gehören die Häuser an der Kolbenheyerstraße.

Am 24. Juni 1950 wird die Gründung der Gemeinde Geretsried festlich begangen.

Ein neues Kapitel beginnt.

Etwas Neues: Demokratie

Winibald muss wieder ran

Wie erzieht man ein Volk nach zwölfjähriger Diktatur zur Demokratie? Eine schwierige Aufgabe auch für die amerikanische Militärregierung in Wolfratshausen: Sie überlässt den Übergang zu demokratischen Verhältnissen weitgehend bewährten Kräften.

Schon einen Tag nach dem Einmarsch am 30. April 1945 wird Hans Winibald zum Bürgermeister ernannt. Er hatte dieses Amt bereits zwischen 1924 und 1933 - und behält es bis 1958.

Ihm zur Seite steht Franz Geiger, aufrechter Sozialdemokrat und ebenfalls anerkannter Nazi-Gegner. Auch die weiteren Mitglieder des provisorischen Gemeinderats sind nie in der Partei gewesen: Löwenbräu-Wirt Josef Schwaiger, Fuhrunternehmer Quirin Preiß, Lokführer Rudolf Assmann, Postschaffner Thomas Hartl, Landwirt Georg März und Kaufmann Anton Geiger.

Bald werden die Parteien gegründet. Aus einem Herren-Zirkel, der "Löwenbräu-Regierung", geht die CSU hervor -

die Nachfolgerin der Bayerischen Volkspartei der Weimarer Republik.

Und "Arbeiter, Bauern, Angestellte, Landwirte, Schaffende aller Stände" werden in Anzeigen aufgerufen, der SPD beizutreten. Den Kreisvorsitz führen Fritz Bauereis, der als Altgenosse 1933 von den Nazis verhaftet worden war, und Josef Kolbinger.

Gedrückte Stimmung, Unzufriedenheit

Sehr aufschlußreich über die Situation im Nachkriegs-Wolfratshausen sind die Stimmungsberichte, die der Wolfratshauser Landrat Hans Thiemo einmal im Monat an den Regierungspräsidenten in München schickte. Nachfolgend einige Auszüge:

12. September 1945: "Gedrückte Stimmung der Bevölkerung, wachsende Unzufriedenheit, völlige Verkennung der Lage bei der breiten Masse. Die erwarteten Wahlen werfen bereits ihre Schatten voraus, wobei vor allem die Tätigkeit der Kommunisten kampfeslustig und rege ist. (...)

Das in seiner Bequemlichkeit eingeengte Spießbürgertum äußert lebhafte Unzufriedenheit. Es ist eben unbelehrbar. Auffällig ist die große Arbeitsunlust, besonders der jüngeren Generation."

24. Oktober 1945: "Die Stimmung der Bevölkerung ist vom Nullpunkt nicht mehr weit entfernt. Sie ist enttäuscht und verbittert und von einem tiefen Pessimismus durchdrungen.

Eine feindselige Stimmung gegen die Amerikaner besteht nicht, denn die Vorgänge in der russischen Zone sind allzu bekannt und der Großteil der Bevölkerung weiss, dass sich unsere Lage unter der fremden Besatzung noch viel mehr verschlimmern könnte, ohne dass man daran etwas zu ändern in der Lage wäre, aber man ist über die Gleichgültigkeit der Amerikaner befremdet.

Diese sind eben andere Menschen wie wir und haben zuweilen oft den unsrigen vollständig entgegengesetzte Lebensgewohnheiten. Ungeheuer ist der Mangel an Waschmitteln, an Seife und an den kleinen Dingen des täglichen Gebrauchs, Schuhbänder und ähnliches."

"Stimmung gleicht tiefem Hinbrüten"

19. November 1945: "Die Stimmung in der Bevölkerung gleicht einem trüben Hinbrüten. Man weiß allgemein,

dass uns Schlimmes bevorsteht, hofft aber persönlich mit einigen Hautabschürfungen davonzukommen.

Höhere Gesichtspunkte spielen im Denken des Volkes keine Rolle.

Von Sympathien gegenüber den Amerikanern kann, von wenigen Schmarotzern abgesehen, nicht die Rede sein. Man ist (...) unzufrieden, weil man sieht, dass vieles viel besser laufen würde, wenn die Amerikaner weniger willkürlich vorgehen.

Gerade die Selbstherrlichkeit der Amerikaner und ihre Verachtung, die sie uns gegenüber immer deutlicher zur Schau tragen, verletzt den Teil der Bevölkerung, der für den Wiederaufbau des Staates in erster Linie in Frage käme.

In sittlicher Beziehung ist es in der letzten Zeit nicht schlechter, aber leider auch nicht besser geworden. Es ist nur ein kleiner und nicht sehr geachteter Kreis vorwiegend nicht bayerischer Elemente, der sich dem Sinnentaumel hemmungslos hingibt.

Die amerikanischen Soldaten wildern allnächtlich in den Wäldern mit Scheinwerfern und schießen ab, was ihnen vor die Flinte kommt.

Die Amerikaner sind misstrauischer denn je und Beeinflussungen von dritter Seite sehr zugänglich. Die Einstellung der

hiesigen Militärregierung ist ausgesprochen bayernfeindlich.

Man verübelt es der Bevölkerung, dass sie nicht mehr vom Krieg verspürt hat, als das tatsächlich der Fall war, mit anderen Worten, dass unsere Häuser noch stehen und unser Privatbesitz noch einigermaßen unangetastet geblieben ist.

Einseitige Parteinahme zugunsten der Evakuierten und Flüchtlinge, insbesondere der Preußen, ist feststellbar. Diese haben es verstanden, das bayerische Nazitum als den Quell allen Übels hinzustellen.

Der Dichter Ernst Wiechert und seine Familie spielen die erste Geige. Er ist der verwöhnte Liebling der Amerikaner.

Im Vergleich zu seinem Einfluss ist der des Landrats gleich null."

"Grauen vor Flüchtlingsstrom"

21. Dezember 1945: "Die Stimmung in der Bevölkerung ist nach wie vor ernst und gedrückt. Alle Welt lebt in Angst und Furcht vor der Zukunft. Die nazistischen und militaristischen Kreise benehmen sich zurückhaltend. Staatsfeindliche Regungen waren nirgends festzustellen."

22. Januar 1946: "Müde Stimmung in der Bevölkerung wegen der überschnellen und überstrengen Entnazifizierung, wegen der ausbleibenden Wirtschaftsbelebung, wegen des allgemein verbreiteten Denunziantentums und wegen der deutlich fühlbaren Ablehnung durch die Amerikaner.

Die Besitzenden, auch die allerkleinsten, die technischen und kaufmännischen Angestellten der Privatindustrie, die Kunstgewerbler und ein großer Teil der Künstlerschaft fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Dem erwarteten Flüchtlingsstrom wird mit allseitiger Besorgnis, um nicht zu sagen mit Grauen, entgegengesehen."

Bäuerliche, katholische Wähler

Die ersten Gemeinderatswahlen sind für den 27. Januar 1946 angesetzt. Landrat Hans Thiemo schreibt am 24. Oktober 1945 an die Bezirksregierung in München: "Die Bildung der Parteien hat sich im Stillen vollzogen und zwar steht der Großteil der Bevölkerung, wie bei dem bäuerlichen, katholischen Landkreis nicht anders zu erwarten, hinter der Christlich-Sozialen Union.

Nach dieser Partei dürfte die Sozialdemokratische Partei die meisten Stimmen (...) erhalten. Die Kommunistische Partei ist weitaus die regste, sie wird von aus München zu Besuch kommenden Funktionären geleitet, von denen anzunehmen ist, dass sie ihre Informationen unmittelbar aus Moskau beziehen."

Das Treiben der Radikalen beunruhigt Thiemo sehr. Am 19. November schreibt er nach München: "In Gemeinden mit armer, nicht in Landwirtschaft stehender Bevölkerung, zum Beispiel Höhenrain, Weidach, Baierbrunn sind eine Reihe kommunistischer Stimmen zu erwarten."

Der Landrat hat Unrecht: In keiner Gemeinde im Landkreis Wolfratshausen setzen sich kommunistische Kandidaten durch. Meist sind es partei-reie Bewerber, die in die Gemeinderäte einziehen.

In Wolfratshausen, wo die Wahlbeteiligung 83 Prozent beträgt, kommt die CSU auf fünf Sitze (Franz Finsterwalder, Georg März, Johann Reiser, Josef Bauer, Bartholomäus Graf), die SPD auf vier (Franz Geiger, Rudolf Ansmann, Thomas Hartl, Alois Schuster).

"Wir sind besser als unser Ruf"

Die moralische Verantwortung dieses ersten Gemeinderats ist groß. Aus einem Appell von Landrat Hans Thiemo vom 12. Juni 1945: "Es liegt im Interesse unser aller, vor den Amerikanern sauber dazustehen, denn von der Meinung, die sie sich von uns bilden, hängt vielleicht unser Wohl und Wehe ab.

Lassen wir uns durch nichts entmutigen! Zeigen wir, dass wir besser sind als unser Ruf! Verbergen wir unseren Schmerz und unsere Enttäuschung! Vergessen wir nicht die Ursache des gegen uns wütenden Hasses! Ein Sieger lässt nicht mit sich rechten.

Hoffen wir trotz allem auf den Gerechtigkeitssinn und die Großmut des weltgebietenden amerikanischen Volkes, das in kaum 170 Jahren einen unerhörten, einzig dastehenden Aufstieg genommen und auf seinem triumphalen Weg nie einen Rückschlag erfahren hat. Ein Volk wie dieses wird seinen Ruhm nicht beflecken. Habt Vertrauen!"

Gut ein halbes Jahr später, am 18. Februar 1946, wird der frühere Oberstudienrat Thiemo von den Amerikanern seines Amtes enthoben. Bei einer Bauernversammlung in Beuerberg hat er sich über die Lebensmittel-Lieferungen aus USA beschwert haben. Grundtenor: Der Mais sei Hühnerfutter. Ähnlich hatte sich auch der Bundes-Ernährungsminister geäußert, der danach ebenfalls gefeuert wurde.

Thiemo geht, Thieme kommt

Zwei Monate lang führt der Landratsamts-Jurist Anton Furch die Geschäfte des Landkreises, bevor das Bayerische Innenministerium Willy Thieme aus dem Ärmel zaubert. Der in Zürich geborene und in München aufgewachsene SPD-Politiker soll erstmal aufräumen. Thieme macht Karriere, als Landtags- und Bundestagsabgeordneter und von 1966 bis 78 als Wolfratshauser Bürgermeister.

"Ich weise die Herren Bürgermeister an, mit ihren Gemeinderäten zu prüfen, ob in ihrem Bereich Nationalsozialisten und Militaristen ansässig sind, die sich Naziverbrechen zuschulde kommen ließen. Zur besseren Erklärung, welche Kategorie von Personen gemeint ist, weise ich darauf hin, dass die bekannten Nazis Dr. P. (der Bezirksarzt, d. Autor), Dr. V. (der Notar, d. Autor) und Bürgermeister Jost als hier anzeigenswert erscheinen."

Thieme, ein strenger Katholik, schafft sich damit Feinde: Schon bei den ersten freien Landratswahlen am 25. April 1948

muss er seinem CSU-Kontrahenten Dr. Reichhold (Icking) Platz machen.

Die CSU hat aber auch bei den Kreistagswahlen am 28. April 1946 die Nase vorn: Sie erhält im ersten freigewählten Kreistag zwei Drittel der Stimmen (17 Sitze). Die SPD kommt auf sechs Mandate, die Wiederaufbauvereinigung auf eins.

Ende gut: 1950 bekam die Pfarrkirche St. Andreas neue Glocken. Die alten waren 1942 eingeschmolzen worden.

Nachworte

1933 - nie wieder!

Als die Nazis im Januar 1933 die Macht übernahmen, war ich sieben Jahre alt. Mit 21 Jahren wurde ich nach fast vier Jahren russischer Gefangenschaft mit schwerer Distrophie in die besetzte und zerstörte Heimat entlassen. Am 8. Februar 1945 hatten uns die Russen in Schlesien überrollt. Meine Kameraden, alles 17-jährige Schüler, waren tot.

Für mich brach damals die Welt zusammen. Ich hatte ja keine andere gekannt. Kaum jemand kann sich das heute noch vorstellen. Um so verdienstvoller ist die Herausgabe dieses Buches mit zeitgenössischen Berichten aus dieser schlimmen Zeit.

Wie aber konnte es letztlich so weit kommen? Die Machtergreifung der Nationalsozialisten war etwas Neues, Vielversprechendes. In allen Städten und Dörfern rumorte es. Es war eine Suggestion dabei zu sein, dazu zu gehören, nicht zu spät zu kommen. Die massenhaften Parteieintritte waren nicht nur opportunistisch. Man rechnete in der breiten Masse nicht damit, dass Parteien aufgelöst würden. Der Volksjubel wirkte ansteckend.

Die kaiser- und königslose Zeit schien vorbei zu sein. Man hatte einen, dem man zujubeln konnte. Es gab das Radio neuerdings, aus dem man in jedem Haus, in jeder Hütte die Stimme des Führers empfangen konnte. Es war neu und eindrucksvoll. Ob er in München sprach oder in Berlin, man konnte ihn hören.

Noch etwas kam dazu: Man glaubte, in der Welt wieder etwas darzustellen. Das Saarland war abgetrennt, die Ruhr besetzt, der Versailler Vertrag lastete schwer auf der Wirtschaft. Für alle sollte es Arbeit und Brot geben. Die ganze Misere der Zwanzigerjahre sollte vorbei sein, auch der Preisanstieg. Die Jugend kommt von der Straße, und Ordnung herrscht überall, so lauteten die Hoffnungen.

Auch hat man nie damit gerechnet, dass Hitler den Kirchen den Krieg erklären würde. Entfernt nicht dachte man an eine Kristallnacht oder an einen Judenstern. Und dann war da ja die große Vaterfigur der Nation, Hindenburg, der Hitler schließlich einführte, der Tag von Potsdam als Symbol der Versöhnung konservativer Kreise mit dem nationalsozialistischen Umsturz.